Les foyers de travailleurs migrants - France

[ Ousmane SAKHO saxusman@hotmail.com ]

VIEILLISSEMENT ET STRATEGIES RESIDENTIELLES DANS LES FOYERS DE TRAVAILLEURS MIGRANTS

Le cas des Africains subsahariens

Le vieillissement est un phénomène qui touche l’ensemble de la société française : en 2003, 12 millions de personnes avaient plus de 60 ans, représentant 21% de la population. En 2020, ce chiffre atteindra plus de 27%, avec 17 millions de personnes. En 2015, 40% de la population sera âgée de plus de 50 ans.

L'épisode de la surmortalité française lors de la dernière canicule (été 2003) a attiré l’attention de l'opinion sur la vulnérabilité et l’isolement de cette population ; beaucoup de retraités et de personnes âgées, d’origine étrangère ou pas, rencontrent les mêmes problèmes liés au troisième et au quatrième âge : l’affaiblissement des relations sociales et la fragilisation des conditions de santé.

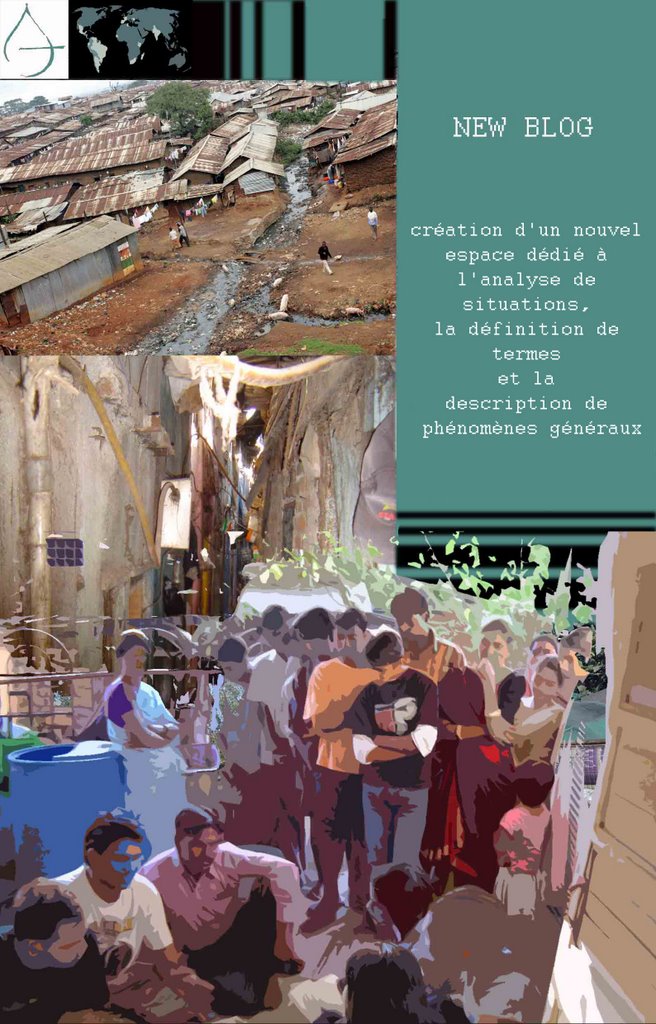

Au sein de cette population fragilisée, il existe une frange « invisible et silencieuse », qui semble encore plus isolée et plus vulnérable que les autres, vivant dans des conditions socio-économiques spécifiques : les travailleurs migrants vieillissant dans des foyers. Les foyers de travailleurs migrants (FTM), dont la construction a commencé au début des années 50, ont une histoire et une fonction spécifiques. A l’époque, il s’agissait d’héberger la main-d’œuvre étrangère appelée en grand nombre pour les besoins de la Reconstruction et du développement économique. Cette population, essentiellement masculine, précocement vieillie par une vie de labeur souvent pénible, est célibataire ou « célibatairisée» ; ce qui renforce son isolement. Lorsque les migrants sont à la retraite ou handicapés par la maladie, la diminution des rémunérations et la nécessité, pour beaucoup, d'entretenir une famille restée au pays font partie des raisons qui les font demeurer en France, dans les mêmes foyers qui ont eux-mêmes vieilli.

L'épisode de la surmortalité française lors de la dernière canicule (été 2003) a attiré l’attention de l'opinion sur la vulnérabilité et l’isolement de cette population ; beaucoup de retraités et de personnes âgées, d’origine étrangère ou pas, rencontrent les mêmes problèmes liés au troisième et au quatrième âge : l’affaiblissement des relations sociales et la fragilisation des conditions de santé.

Au sein de cette population fragilisée, il existe une frange « invisible et silencieuse », qui semble encore plus isolée et plus vulnérable que les autres, vivant dans des conditions socio-économiques spécifiques : les travailleurs migrants vieillissant dans des foyers. Les foyers de travailleurs migrants (FTM), dont la construction a commencé au début des années 50, ont une histoire et une fonction spécifiques. A l’époque, il s’agissait d’héberger la main-d’œuvre étrangère appelée en grand nombre pour les besoins de la Reconstruction et du développement économique. Cette population, essentiellement masculine, précocement vieillie par une vie de labeur souvent pénible, est célibataire ou « célibatairisée» ; ce qui renforce son isolement. Lorsque les migrants sont à la retraite ou handicapés par la maladie, la diminution des rémunérations et la nécessité, pour beaucoup, d'entretenir une famille restée au pays font partie des raisons qui les font demeurer en France, dans les mêmes foyers qui ont eux-mêmes vieilli.

Avant la crise économique de 1974, le chômage massif et les restrictions sur l’entrée et le séjour des travailleurs immigrés en France qui l’ont accompagné, les travailleurs migrants Africains subsahariens rentraient presque tous rejoindre leurs familles, une fois leurs projets migratoires réalisés. C’était également le cas de bon nombre de travailleurs migrants d’origine maghrébine vivant dans les mêmes foyers ; cependant, ceux-ci y terminent aujourd’hui leur vie, dans des conditions de précarité et d’isolement extrêmes.

Le contexte socioéconomique a profondément évolué depuis, mais l’objectif final du retour reste inchangé pour la génération qui accède aujourd’hui à la retraite. Il s’agit de localiser, dans le temps et dans l’espace, cette frange de la population, par l’analyse de leurs stratégies résidentielles et des motivations qui les sous-tendent. Cela pourrait permettre d’expliquer, en passant, la distorsion entre les souhaits de retour au pays, exprimés par les ressortissants d’Afrique subsaharienne vivant en FTM et ce non-retour qu’annoncent les statistiques officielles.

Mémoire de 3eme cycle, Ecole d'Architecture de Paris la Villette. Février 2006.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home